Lexikon

Handwörterbuch der Textilkunde aller Zeiten und Völker für Studierende, Fabrikanten, Kaufleute, Sammler und Zeichner der Gewebe, Stickereien, Spitzen, Teppiche und dergl., sowie für Schule und Haus, bearbeitet von Max Heiden, Stuttgart 1904

Gesamtindex

Eintrag: Spanien

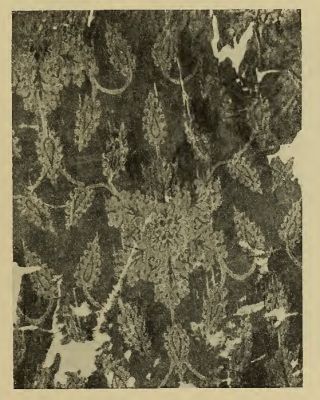

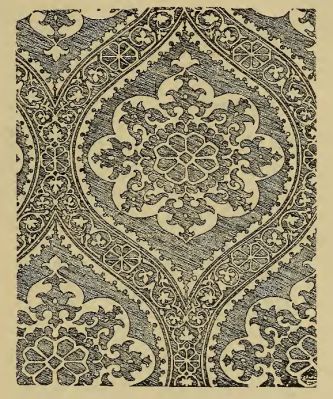

Abb. 23 Arabisches Stoffmuster nach einer Darstellung aus: Portefeuille des arts decoratifs tissus, PL 256. Original Seidenstoff in Bunt auf rotem Grunde spanisch-maurisch 15. Jahrhdrt.

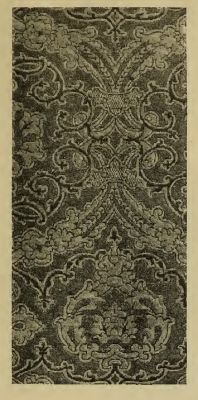

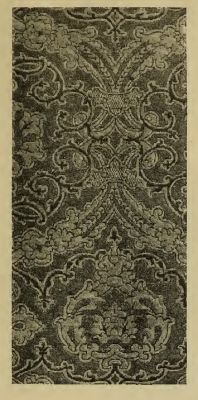

Abb. 251 Originalaufnahme aus dem Königl. Landesgewerbemuseum in Stuttgart: Seidenbrokat, Grund rot, symmetrisches Muster weiss, gelb und rot, mit gezogenen Metallfäden durchwirkt: Schuppenbänder und Knäufe bilden spitzovale Felder, in welchen herzförmig spitzovale Palmetten und Arabeskenranken. Spanien 16. Jahrh.

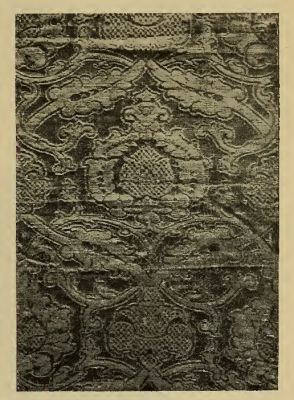

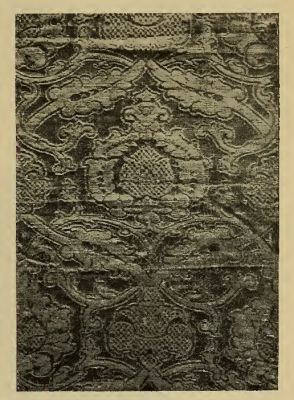

Abb. 252 Originalaufnahme aus dem Königl. Landesgewerbemuseum in Stuttgart: Seidenbrokat, Grund rot, symmetrisches Muster gelb mit Gold durchwirkt: Spitziges Blattwerk und breite Arabeskenbänder, durch Knäufe verbunden, bilden Felder, in welchen spitzovale Palmetten. Spanien 16. Jahrh.

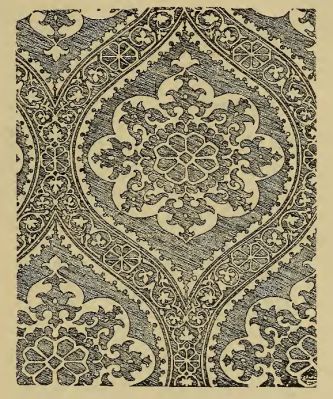

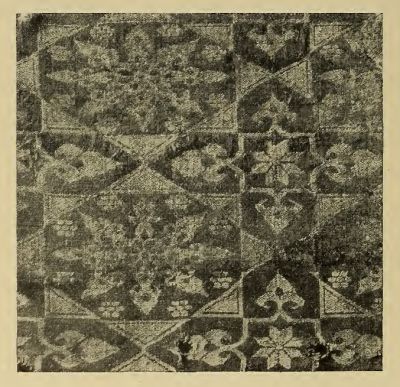

Abb. 264: Darstellung aus Paul Schulze: Ueber Gewebemuster früherer Jahrhunderte, Leipzig 1893. S. 27: Seidenstoff, Grund rotviolett, symmetrisches Muster gelb Gefüllte Bänder bilden spitzovale Felder, in welchen je eine achtteilige Rosette mit Palmettenendigungen. Spanien 13. Jahrh.

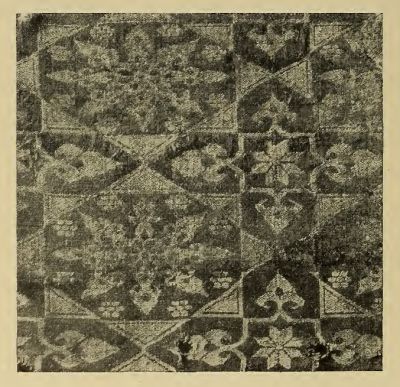

Abb. 277 Originalaufnahme aus dem königl. Landesgewerbemuseum in Stuttgart: Seidenstoff, leichtes Gewebe, Grund blau, Muster weiss, aus geometrischen Sternfeldern. Spanisch-maurisch 13.-14. Jahrh.

Abb. 278 Originalaufnahme aus dem Kaiser Friedrich-Museum in Berlin: Seidendamast blau, symm. Muster: Blattrosetten sind durch Ranken mit spitzigen Blättern verbunden. Spanisch-maurisch 13. Jahrh.

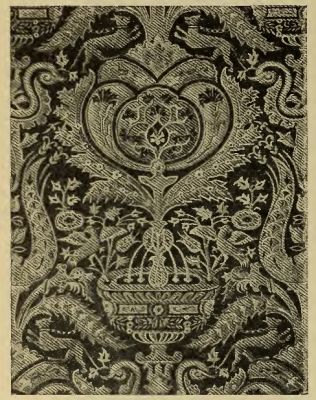

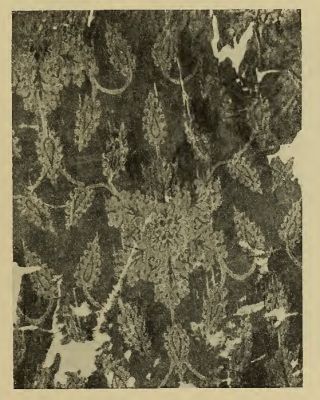

Abb. 279 Originalaufnahme aus der königl. Gewebesammlung in Krefeld: Seidenstoff, Grund roter Atlas, symm. Muster: gelb, grün und weiss. Uebereinander aufwachsende grosse orientalisierende gefüllte Blüten und Blattwerke entsteigen einem brunnenartigen Becken dazwischen kleine Tiere und Zweige. Spanien 16. Jahrh.

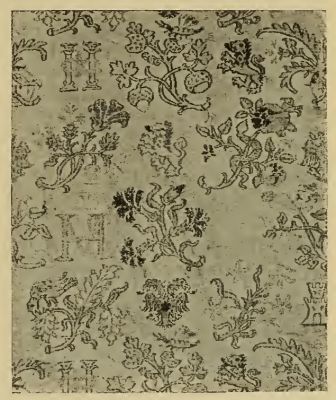

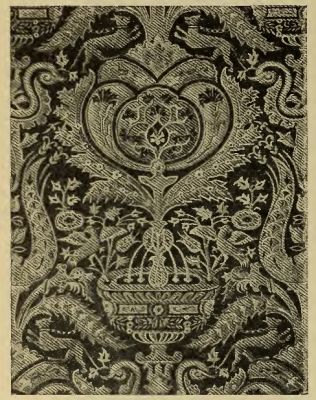

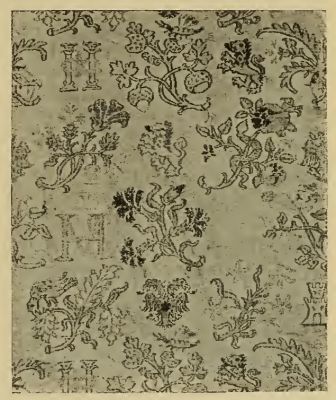

Abb. 280 Originalaufnahme aus dem königl. Landesgewerbemuseum in Stuttgart: Silberbrokatstoff, weiss und bunt Streumuster aus Zweigen mit Blüten und Früchten; dazwischen Namenszüge (Karl V. [?] und Phüipp II. [?]), der spanische Doppeladler und die Wappenzeichen von Leon und Kastihen. Spanien Ende 16. Jahrh.

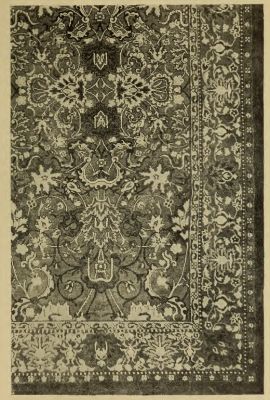

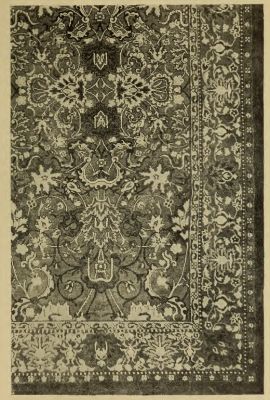

Abb. 281 Darstellung nach einer Photographie aus dem Kunsthandel: Knüpfteppich aus der Fabrik in Madrid nach einem persischen Original des 16.-17. Jahrhs.

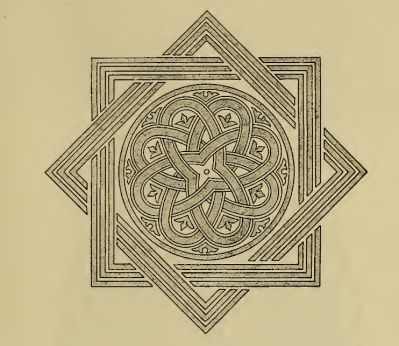

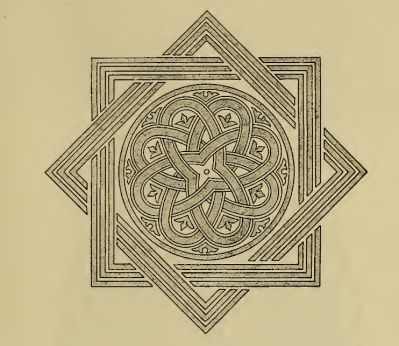

Abb. 79 Darstellung aus: Heiden, Musteratlas, Bl. 2, Fig. 1. Leipzig 1896: Rosette aus Flechtbandwerk in Umrahmung von zwei durchsteckten Quadraten. Original auf einem spanisch-maurischen Seidenstoff des 13.-14. Jahrh. in der Stoffsammlung des Königl. Kunstgewerbemuseums zu Berlin.

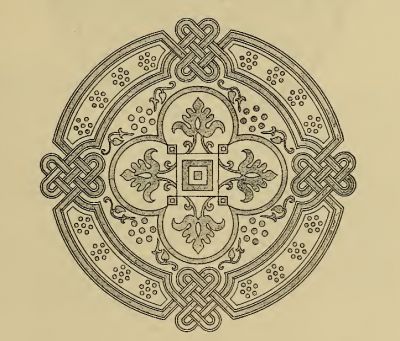

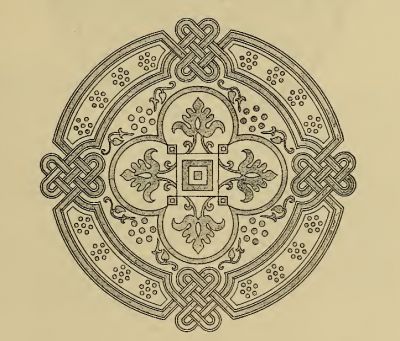

Abb. 80 Darstellung aus: Heiden, Musteratlas, Bl. 2, Fig. 2. Leipzig 1896: Rosette aus Kelchpalmetten im Vierpass, in Umrahmung eines rund gelegten doppelten Flechtbandes, Original auf einem arabisch-indischen Seidenstoff des 13. 14. Jahrh. in der Stoffsammlung des Königl. Kunstgewerbemuseums zu Berlin.

Spanien, Königreich: Textilindustrie in den Provinzen Katalonien, Valencia, Murcia, Galizien und Asturien, vornehmlich Baumwolle, Leinen und Anfertigung von Geweben daraus. Woll- und Seidenindustrie in Sevilla; auch die baskischen Provinzen haben von jeher regen Betrieb im Textilgewerbe.

In ältesten Zeiten werden besonders erwähnt die Leinenstoffe von Soetabis (Jativa), ferner Wollenstoffe, die in dem heutigen Katalonien und Nordvalencia, hauptsächlich in Tarraco, gewebt wurden. In letzterer Stadt stellte man auch fertige Gewänder her, die in grossen Massen nach Italien exportiert wurden. In Galizien wurden die lacernae, Soldatenmäntel, gemacht, die ebenfalls über das ganze Reich Verbreitung fanden.

In der Blütezeit des Kalifats (9. Jahrh.) beschäftigte die Textilindustrie Millionen von Menschen. Die maurischen Schleiergewebe, die Seiden-, Brokat- und Damaststoffe Andalusiens waren überall auf das höchste geschätzt und wurden im 10. und 11. Jahrh. in grossen Massen exportiert. In Cordova allein sollen sich unter Hakem II. (961-76) 130000 Menschen von Seidenweberei ernährt haben, in Sevilla waren 16000 Seidenwebstühle in Tätigkeit. Einer der Hauptorte für Seidenfabrikation war Almeria In den Alcaicerias, den Seidenstoff lagern der grossen Handelsplätze, waren Stoffmassen im Werte von vielen Millionen Dinaren aufgehäuft. Die Wollenweberei wurde übrigens von den Eingeborenen, die Leinen- und Baumwollweberei von den Syrern und Aegyptern betrieben.

Die Eroberung Granadas (1492) trug Kastilien die reiche Seidenindustrie dieses letzten muhammedanischen Staates ein und Isabel war darauf bedacht, sie ebenfalls auf ihrer bisherigen Höhe zu erhalten; die Seidenfabrikation blieb daher zunächst auch denselben Gresetzen unterworfen, welche die maurischen Könige für sie geschaffen hatten. Auch die Tuchindustrie hatte sich unter Isabel rasch entwickelt und beide Gewerbtätigkeiten fanden grosse Verbreitung, deren Haupterzeugungsstätten ausser Granada, Sevilla, Barcelona und Valencia noch Toledo, Segovia, Avila, Valladolid, Burgos, Medina des Campo und Cuenca wurden. In Sevilla waren Zehntausende von Arbeitern mit der Herstellung von Seidenstoffen und Wolltüchern beschäftigt; in Toledo wurden von mehr als 560 Mützenmachern Millionen der unter dem Namen "Fes" bekannten Kopfbedeckungen angefertigt, die über Cadiz nach Nordafrika ausgeführt wurden. Toledo war neben Sevilla auch der hauptsächlichste Fabrikationsort für Seidenstoffe, und etwa 40000 Menschen waren zeitweise in diesem Zweige beschäftigt.

Unter Karl V. (1519-1556) befand sich Spanien auf dem Gipfel seiner politischen Macht und besass eine ungemein leistungsfähige Industrie indessen führte das Regierungssystem seines Sohnes, Philipp II. (1556-1598) einen Verfall der materiellen Kultur herbei, der sich so schnell vollzog, dass nach Philipps Tod schon grosse Zweige der gewerblichen Tätigkeit ihre Lebenskraft fast eingebüsst hatten. Zum Zwecke der Förderung der Leinenindustrie war der riachsbau, namentlich im Norden Spaniens, mit so gutem Erfolge eingeführt worden, dass bereits 1535 der Import ausländischer Leinwand verboten werden konnte. Aber auch dieser Industriezweig vermochte sich auf die Dauer, unter der wachsenden Ausbeutung der gesamten nationalen Industrie seitens der in ewiger Finanznot befindlichen Regierungen und infolge der teuren Löhne wie der hohen Produktionskosten der spanischen Manufakturen, der Konkurrenz des Auslandes gegenüber nicht zu halten. Hatte die spanische Industrie um die Mitte des 16. Jahrhdts. nicht nur die Iberische Halbinsel und die grossen Kolonien ganz ausschliesslich mit ihren Erzeugnissen versehen, sondern auch im Auslande starken Absatz gefunden, so war das Land im 17. Jahrh. mehr und mehr auf die fremden Waren angewiesen worden; ganze Industriezweige waren eingegangen, die noch vorhandenen beschäftigten höchstens ein Zehntel der Kräfte, die ein Jahrh. früher in ihrem Betrieb tätig gewesen waren. Mehr als drei Viertel der Gesamtbevölkerung Spaniens kleidete sich unter Karl II. (1665-1700) in fremdländische Stoffe, die einheimischen Fabriken lieferten nur noch Stoffe geringster Qualität. Wo sich um diese Zeit noch Reste von Industrietätigkeit erhalten hatten, da waren es fast nur Ausländer, die sie betrieben eine rühmliche Ausnahme machten ausschliesslich die Katalanen, die auch in den Zeiten des tiefsten Verfalls der Industrie immer eine gewisse Pflege zuteil werden liessen.

Die Musterung der ältesten spanischen Seidenstoffe beruht natürlich vollständig auf Eingebungen des Islam (s. arabischer Stil), worin geometrische Figuren mit stilisierten Blättern und Blütenansätzen, dazwischen arabische Inschriften, die Elemente bilden, aus deren Verbindungen die "Märchen der Linie, die Arabesken, geschaffen wurden (Abb. 79, 80, 264, 277-78). Auch in späterer Zeit bleibt eine solche Flächenteilung vorherrschend (Abb. 23); selbst zur Zeit der Renaissance, als im Bereiche der spanischen Textilkunst der italienische Einfluss unverkennbar ist, herrscht die orientalische Formenwelt vor, die über Venedig von neuem Nahrung erhalten hatte und Muster daher mit denen Spaniens verwandt erscheinen lässt (Abb. 279). Bezeichnend für spanische Brokatstoffe des 16. Jahrhs. ist ferner das Vorkommen von gezogenen Gold- und Silberfäden in denselben, deren erste Erscheinung' hier mit der Entwicklung der Filigranarbeit im Zusammenhange steht (vgl. Spanien im Artikel Renaissance S. 425, dazu Abb. 251-52).

Abb. 23 Arabisches Stoffmuster nach einer Darstellung aus: Portefeuille des arts decoratifs tissus, PL 256. Original Seidenstoff in Bunt auf rotem Grunde spanisch-maurisch 15. Jahrhdrt.

Granz frei von orientalisierenden Elementen mit einem Streumuster im Stile italienischer Spätrenaissance ist der unter Abb. 280 dargestellte Silberbrokat, der den spanischen Doppeladler und die Wappenzeichen der unter ihm vereinigten Reiche Leon und Kastilien, zwischen Namenszügen (Karl V. [?] und Philipp II. [?]) enthält. Ueber die Gewebemuster Spaniens aus dem 18. Jahrh. ist man zweifelhaft. Es wird versucht, eine Gruppe von Seidenstoffen als solche zusammenzustellen, welche grosse phantastische, schräg aufsteigende und gewundene frucht- und blattartige Gebilde enthalten, die von feinen Ranken mit orientalisierenden Blüten verbunden sind; eine verwandte Gruppe solcher Stoffe hat reiche Broschierungen in Gold und Silber: es gehen die Meinungen darüber auseinander, ob beide Arten als spanische Erzeugnisse, oder ob eine von ihnen venetianischen Ursprunges sein möchte (vgl. Venedig).

Ueber spanische Teppichmuster älterer Zeit ist man durch einige geknüpfte Originale des 16. Jahrhdts. (s. Teppiche) unterrichtet: sie schliessen sich im wesentlichen den orientalischen Vorbildern an; ebenso wie die heute in Madrid bestehende Manufaktur gute alte persische Knüpfteppiche nachahmt (Abb. 281). Ueber Spitzen und Stickerei s. die betreffenden Artikel.

In ältesten Zeiten werden besonders erwähnt die Leinenstoffe von Soetabis (Jativa), ferner Wollenstoffe, die in dem heutigen Katalonien und Nordvalencia, hauptsächlich in Tarraco, gewebt wurden. In letzterer Stadt stellte man auch fertige Gewänder her, die in grossen Massen nach Italien exportiert wurden. In Galizien wurden die lacernae, Soldatenmäntel, gemacht, die ebenfalls über das ganze Reich Verbreitung fanden.

In der Blütezeit des Kalifats (9. Jahrh.) beschäftigte die Textilindustrie Millionen von Menschen. Die maurischen Schleiergewebe, die Seiden-, Brokat- und Damaststoffe Andalusiens waren überall auf das höchste geschätzt und wurden im 10. und 11. Jahrh. in grossen Massen exportiert. In Cordova allein sollen sich unter Hakem II. (961-76) 130000 Menschen von Seidenweberei ernährt haben, in Sevilla waren 16000 Seidenwebstühle in Tätigkeit. Einer der Hauptorte für Seidenfabrikation war Almeria In den Alcaicerias, den Seidenstoff lagern der grossen Handelsplätze, waren Stoffmassen im Werte von vielen Millionen Dinaren aufgehäuft. Die Wollenweberei wurde übrigens von den Eingeborenen, die Leinen- und Baumwollweberei von den Syrern und Aegyptern betrieben.

Die Eroberung Granadas (1492) trug Kastilien die reiche Seidenindustrie dieses letzten muhammedanischen Staates ein und Isabel war darauf bedacht, sie ebenfalls auf ihrer bisherigen Höhe zu erhalten; die Seidenfabrikation blieb daher zunächst auch denselben Gresetzen unterworfen, welche die maurischen Könige für sie geschaffen hatten. Auch die Tuchindustrie hatte sich unter Isabel rasch entwickelt und beide Gewerbtätigkeiten fanden grosse Verbreitung, deren Haupterzeugungsstätten ausser Granada, Sevilla, Barcelona und Valencia noch Toledo, Segovia, Avila, Valladolid, Burgos, Medina des Campo und Cuenca wurden. In Sevilla waren Zehntausende von Arbeitern mit der Herstellung von Seidenstoffen und Wolltüchern beschäftigt; in Toledo wurden von mehr als 560 Mützenmachern Millionen der unter dem Namen "Fes" bekannten Kopfbedeckungen angefertigt, die über Cadiz nach Nordafrika ausgeführt wurden. Toledo war neben Sevilla auch der hauptsächlichste Fabrikationsort für Seidenstoffe, und etwa 40000 Menschen waren zeitweise in diesem Zweige beschäftigt.

Unter Karl V. (1519-1556) befand sich Spanien auf dem Gipfel seiner politischen Macht und besass eine ungemein leistungsfähige Industrie indessen führte das Regierungssystem seines Sohnes, Philipp II. (1556-1598) einen Verfall der materiellen Kultur herbei, der sich so schnell vollzog, dass nach Philipps Tod schon grosse Zweige der gewerblichen Tätigkeit ihre Lebenskraft fast eingebüsst hatten. Zum Zwecke der Förderung der Leinenindustrie war der riachsbau, namentlich im Norden Spaniens, mit so gutem Erfolge eingeführt worden, dass bereits 1535 der Import ausländischer Leinwand verboten werden konnte. Aber auch dieser Industriezweig vermochte sich auf die Dauer, unter der wachsenden Ausbeutung der gesamten nationalen Industrie seitens der in ewiger Finanznot befindlichen Regierungen und infolge der teuren Löhne wie der hohen Produktionskosten der spanischen Manufakturen, der Konkurrenz des Auslandes gegenüber nicht zu halten. Hatte die spanische Industrie um die Mitte des 16. Jahrhdts. nicht nur die Iberische Halbinsel und die grossen Kolonien ganz ausschliesslich mit ihren Erzeugnissen versehen, sondern auch im Auslande starken Absatz gefunden, so war das Land im 17. Jahrh. mehr und mehr auf die fremden Waren angewiesen worden; ganze Industriezweige waren eingegangen, die noch vorhandenen beschäftigten höchstens ein Zehntel der Kräfte, die ein Jahrh. früher in ihrem Betrieb tätig gewesen waren. Mehr als drei Viertel der Gesamtbevölkerung Spaniens kleidete sich unter Karl II. (1665-1700) in fremdländische Stoffe, die einheimischen Fabriken lieferten nur noch Stoffe geringster Qualität. Wo sich um diese Zeit noch Reste von Industrietätigkeit erhalten hatten, da waren es fast nur Ausländer, die sie betrieben eine rühmliche Ausnahme machten ausschliesslich die Katalanen, die auch in den Zeiten des tiefsten Verfalls der Industrie immer eine gewisse Pflege zuteil werden liessen.

Die Musterung der ältesten spanischen Seidenstoffe beruht natürlich vollständig auf Eingebungen des Islam (s. arabischer Stil), worin geometrische Figuren mit stilisierten Blättern und Blütenansätzen, dazwischen arabische Inschriften, die Elemente bilden, aus deren Verbindungen die "Märchen der Linie, die Arabesken, geschaffen wurden (Abb. 79, 80, 264, 277-78). Auch in späterer Zeit bleibt eine solche Flächenteilung vorherrschend (Abb. 23); selbst zur Zeit der Renaissance, als im Bereiche der spanischen Textilkunst der italienische Einfluss unverkennbar ist, herrscht die orientalische Formenwelt vor, die über Venedig von neuem Nahrung erhalten hatte und Muster daher mit denen Spaniens verwandt erscheinen lässt (Abb. 279). Bezeichnend für spanische Brokatstoffe des 16. Jahrhs. ist ferner das Vorkommen von gezogenen Gold- und Silberfäden in denselben, deren erste Erscheinung' hier mit der Entwicklung der Filigranarbeit im Zusammenhange steht (vgl. Spanien im Artikel Renaissance S. 425, dazu Abb. 251-52).

Abb. 23 Arabisches Stoffmuster nach einer Darstellung aus: Portefeuille des arts decoratifs tissus, PL 256. Original Seidenstoff in Bunt auf rotem Grunde spanisch-maurisch 15. Jahrhdrt.

Granz frei von orientalisierenden Elementen mit einem Streumuster im Stile italienischer Spätrenaissance ist der unter Abb. 280 dargestellte Silberbrokat, der den spanischen Doppeladler und die Wappenzeichen der unter ihm vereinigten Reiche Leon und Kastilien, zwischen Namenszügen (Karl V. [?] und Philipp II. [?]) enthält. Ueber die Gewebemuster Spaniens aus dem 18. Jahrh. ist man zweifelhaft. Es wird versucht, eine Gruppe von Seidenstoffen als solche zusammenzustellen, welche grosse phantastische, schräg aufsteigende und gewundene frucht- und blattartige Gebilde enthalten, die von feinen Ranken mit orientalisierenden Blüten verbunden sind; eine verwandte Gruppe solcher Stoffe hat reiche Broschierungen in Gold und Silber: es gehen die Meinungen darüber auseinander, ob beide Arten als spanische Erzeugnisse, oder ob eine von ihnen venetianischen Ursprunges sein möchte (vgl. Venedig).

Ueber spanische Teppichmuster älterer Zeit ist man durch einige geknüpfte Originale des 16. Jahrhdts. (s. Teppiche) unterrichtet: sie schliessen sich im wesentlichen den orientalischen Vorbildern an; ebenso wie die heute in Madrid bestehende Manufaktur gute alte persische Knüpfteppiche nachahmt (Abb. 281). Ueber Spitzen und Stickerei s. die betreffenden Artikel.

Siehe auch:

Adler

Affe

Ala

Albi

Almeria

Amens

Arabesken

Arabischer Stil

Arbeit

Asch

Asti

Auch

Aue

Damas

Damast

Doppeladler

Galizien

Gewebe

Gezogen

Granada

Gur

Lace

Lein

Leinenindustrie

Schleier

Segovia

Seide

Seidenindustrie

Seidenweberei

Sevilla

Silberfäden

Spitzen

Sprung

Spätrenaissance

Stickerei

Stil

Stoff

Streumuster

Wand

Webe

Weberei

Weife

Werden

Wolle

Wollenstoffe

Zeug

Abbildungen:

Abb. 23 Arabisches Stoffmuster nach einer Darstellung aus: Portefeuille des arts decoratifs tissus, PL 256. Original Seidenstoff in Bunt auf rotem Grunde spanisch-maurisch 15. Jahrhdrt.

Abb. 251 Originalaufnahme aus dem Königl. Landesgewerbemuseum in Stuttgart: Seidenbrokat, Grund rot, symmetrisches Muster weiss, gelb und rot, mit gezogenen Metallfäden durchwirkt: Schuppenbänder und Knäufe bilden spitzovale Felder, in welchen herzförmig spitzovale Palmetten und Arabeskenranken. Spanien 16. Jahrh.

Abb. 252 Originalaufnahme aus dem Königl. Landesgewerbemuseum in Stuttgart: Seidenbrokat, Grund rot, symmetrisches Muster gelb mit Gold durchwirkt: Spitziges Blattwerk und breite Arabeskenbänder, durch Knäufe verbunden, bilden Felder, in welchen spitzovale Palmetten. Spanien 16. Jahrh.

Abb. 264: Darstellung aus Paul Schulze: Ueber Gewebemuster früherer Jahrhunderte, Leipzig 1893. S. 27: Seidenstoff, Grund rotviolett, symmetrisches Muster gelb Gefüllte Bänder bilden spitzovale Felder, in welchen je eine achtteilige Rosette mit Palmettenendigungen. Spanien 13. Jahrh.

Abb. 277 Originalaufnahme aus dem königl. Landesgewerbemuseum in Stuttgart: Seidenstoff, leichtes Gewebe, Grund blau, Muster weiss, aus geometrischen Sternfeldern. Spanisch-maurisch 13.-14. Jahrh.

Abb. 278 Originalaufnahme aus dem Kaiser Friedrich-Museum in Berlin: Seidendamast blau, symm. Muster: Blattrosetten sind durch Ranken mit spitzigen Blättern verbunden. Spanisch-maurisch 13. Jahrh.

Abb. 279 Originalaufnahme aus der königl. Gewebesammlung in Krefeld: Seidenstoff, Grund roter Atlas, symm. Muster: gelb, grün und weiss. Uebereinander aufwachsende grosse orientalisierende gefüllte Blüten und Blattwerke entsteigen einem brunnenartigen Becken dazwischen kleine Tiere und Zweige. Spanien 16. Jahrh.

Abb. 280 Originalaufnahme aus dem königl. Landesgewerbemuseum in Stuttgart: Silberbrokatstoff, weiss und bunt Streumuster aus Zweigen mit Blüten und Früchten; dazwischen Namenszüge (Karl V. [?] und Phüipp II. [?]), der spanische Doppeladler und die Wappenzeichen von Leon und Kastihen. Spanien Ende 16. Jahrh.

Abb. 281 Darstellung nach einer Photographie aus dem Kunsthandel: Knüpfteppich aus der Fabrik in Madrid nach einem persischen Original des 16.-17. Jahrhs.

Abb. 79 Darstellung aus: Heiden, Musteratlas, Bl. 2, Fig. 1. Leipzig 1896: Rosette aus Flechtbandwerk in Umrahmung von zwei durchsteckten Quadraten. Original auf einem spanisch-maurischen Seidenstoff des 13.-14. Jahrh. in der Stoffsammlung des Königl. Kunstgewerbemuseums zu Berlin.

Abb. 80 Darstellung aus: Heiden, Musteratlas, Bl. 2, Fig. 2. Leipzig 1896: Rosette aus Kelchpalmetten im Vierpass, in Umrahmung eines rund gelegten doppelten Flechtbandes, Original auf einem arabisch-indischen Seidenstoff des 13. 14. Jahrh. in der Stoffsammlung des Königl. Kunstgewerbemuseums zu Berlin.