26 Treffer

Darmstadt

Die Mathildenhöhe nimmt mit ihrem, zu Beginn unseres Jahrhunderts entstandenen Gebäude-Ensemble eine besondere Stellung innerhalb der europäischen Jugendstil-Zentren ein. Auf der im Osten der Stadt gelegenen Anhöhe befand sich seit dem 19.Jahrhundert eine Parkanlage, die Großherzog Ludwig II. Mathildenhöhe benannte. Erste Bauten entstanden mit der Russischen Kapelle 1897-1899 nach Entwürfen von Louis Benoit. Die eigentliche Bebauungsgeschichte begann jedoch mit der Gründung der Darmstädter Künstlerkolonie. In einem Zeitraum von 15 Jahren entstanden hier Häusergruppen und Anlagen, die größtenteils von dem aus Wien stammenden Architekten Joseph M. Olbrich stammen. Darunter befinden sich die 1900/1901 entworfenen Künstlervillen oder der markante Hochzeitsturm.

Dessau

Seit Beendigung der Sanierungsarbeiten und Wiederherstellung der historischen Aussenanlagen ist der Gesamteindruck des Ensembles wieder sichtbar, auch wenn zwei der ursprünglich sieben Gebäude nicht mehr vorhanden sind.

Donaueschingen

Dortmund

Das Künstlerhaus Dortmund wird seit 1983 von KünstlerInnen in Selbstorganisation geführt und seitdem als Ausstellungsort für zeitgenössische und experimentelle Kunst genutzt.

Dresden

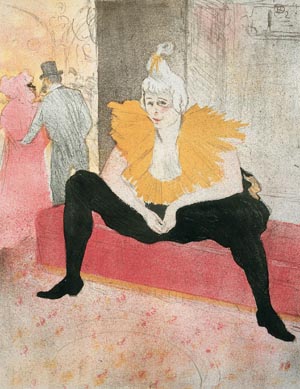

Ursprünglich war die Sammlung Teil der Gemäldegalerie Alte Meister, für die nach 1843 auch verstärkt zeitgenössische Kunst angekauft wurde, um den Bestand der von August dem Starken und seinem Sohn angekauften Gemäldesammlung zu erweitern. Wichtige Werke von Adolph Menzel, Arnold Böcklin, Hans Thoma und Wilhelm Leibl konnten in den 1880er Jahren erworben werden. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde weiterhin zeitgenössische Kunst angekauft, so kamen Werke der französischen Impressionisten von Monet bis Gauguin in die Sammlung.

Große Verluste musste die Galerie Neue Meister während des Nationalsozialismus hinnehmen, als allein 56 Gemälde der Aktion "Entartete Kunst" zum Opfer fielen, darunter Werke von Edvard Munch, Max Beckmann und Emil Nolde. Nach der Rückkehr der in die Sowjetunion verbrachten Kunstwerke konnte 1959 die Galerie Neue Meister gegründet werden, die schließlich 1965 im Albertinum ein eigenes Domizil fand.

Zu den Attraktionen der Galerie Neue Meister zählt insbesondere die deutsche Kunst der Romantik. Mit Caspar David Friedrich, Carl Gustav Carus, Ernst Ferdinand Oehme und Ludwig Richter versammelt das Museum große Meister der Kunst des 19. Jahrhunderts. Ein weiterer Schwerpunkt der Sammlung ist der Bestand an Gemälden deutscher Impressionisten wie Lovis Corinth, Max Slevogt und Max Liebermann ebenso wie der deutschen Expressionisten, der Dresdner Künstlergemeinschaft »Brücke«. Neben den Werken der klassischen Moderne sind auch Gemälde von Otto Dix, der Neuen Sachlichkeit und der Kunst der Nachkriegszeit in herausragender Qualität vertreten.

Ebenso bedeutend ist der Bestand holländischer und flämischer Malerei des 17. Jahrhunderts. Mit einer großen Anzahl von qualitätvollen Werken sind Rembrandt und seine Schule vertreten, außerdem Vermeer und Ruysdael und darüber hinaus die großen Flamen Rubens, Jordaens und Van Dyck.

Die Galerie präsentiert ferner herausragende Gemälde altdeutscher und altniederländischer Malerei, darunter Jan van Eyck, Dürer, Cranach und Holbein. Außerdem besitzt das Museum großartige Werke spanischer und französischer Künstler des 17. Jahrhunderts. Zu den Bekanntesten zählen hier Ribera und Murillo, Poussin und Lorrain.

Die Gemäldegalerie Alte Meister findet ihre Ursprünge in den Bildersammlungen der Sächsischen Kurfürsten, wie sie intensiver seit dem 16. Jahrhundert angelegt wurden. Zunächst noch funktionsgebunden im Sinne der religiösen Andachtsmalerei oder der dynastischen Porträtmalerei, dann aber auch im Hinblick auf den künstlerischen Gehalt in der Kunstkammer, entstand eine umfangreiche Gemäldesammlung, die erstmals August der Starke in einem gesonderten Inventar 1722-1728 auflisten ließ. Unter August III. wurden enorme Summen für umfangreiche Ankäufe aus ganz Europa aufgewendet, um gezielt Meisterwerke für eine repräsentative Galerie zu erwerben. So gelangten große Konvolute aus der Kaiserlichen Galerie in Prag, aus der Sammlung Wallenstein in Dux, aus weiteren Quellen in Paris, Antwerpen, Hamburg, Rom, Bologna, Venedig, Madrid, usw. nach Dresden. Der Ankauf der einhundert besten Gemälde der herzöglichen Galerie aus Modena 1745 führte zur Einrichtung einer großartig angelegten Galerie im ehemaligen Stallgebäude am Neumarkt.

Verschiedene bauliche Missstände und ein veränderter Geschmack führten Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem Neubau durch Gottfried Semper, der als nördlicher Abschluss des Zwingers entstand und 1855 bezogen wurde. Die meisten Gemälde überstanden den 2. Weltkrieg an verschiedenen Auslagerungsorten, das Gebäude Sempers wurde allerdings stark getroffen. Nahezu der gesamte Gemäldebestand befand sich 1945 bis 1955 als Kriegstrophäe in der Sowjetunion, wurde dann aber der DDR übergeben. Nach dem Wiederaufbau des Semperbaus konnte die Galerie wieder bezogen werden, Bauschäden aber machten eine zweite Renovierung nötig, die 1992 mit der Wiedereröffnung der nunmehr historisch rekonstruierten Galerie abgeschlossen wurden.

Das Dresdner Schatzkammermuseum wurde 1723 im Zuge der Reorganisation des Sammlungswesens durch Friedrich August I., Kurfürst von Sachsen gegründet. Daraufhin wurde noch im gleichen Jahr mit dem Ausbau der Tresorräume im Westflügel des Schlosses begonnen und es entstand in mehreren Bauetappen bis 1731 das neue Museum "Königliche Schatzkammer", das für die Gegebenheiten der Zeit in ungewohntem Maße öffentlich zugänglich war. Während in Inventarbänden von 1733 von der "Geheimen Verwahrung des Grünen Gewölbes zu Dresden" die Rede ist, setzte sich doch der umgangssprachliche Name des "Grünen Gewölbes" durch, zurückgehend auf einen grünen Anstrich in Teilen der Räume.

Das barocke Gesamtkunstwerk aus Kunstobjekt und prachtvoller Präsentation erhielt sich weitgehend unverändert bis in den Zweiten Weltkrieg. Dem Angriff auf Dresden am 13. Februar 1945 fielen drei der acht aufwendig ausgestatteten Räumen des Grünen Gewölbes zum Opfer. Die beweglichen Kunstgegenstände befanden sich bereits auf der Festung Königstein im nahegelegenen Elbsandsteingebirge. Direkt nach Kriegsende wurde die Sammlung von der Trophäenkommission der Roten Armee beschlagnahmt und in die UdSSR abtransportiert. Nach ihrer Rückkehr nach Dresden 1958 zog das Grüne Gewölbe in Räumlichkeiten des Albertinums ein, da eine Rückkehr in das Dresdner Schloss aufgrund der Kriegszerstörungen unmöglich war.

Seit September 2004 ist das Grüne Gewölbe an seinen ursprünglichen Ort in das Dresdner Residenzschloss zurückgekehrt. Zunächst wird ein Teil der Sammlung in moderner Gestaltung im Neuen Grünen Gewölbe in der ersten Etage des Westflügels ausgestellt. Hier werden neben anderen Kunstwerken von hohem Rang Johann Melchior Dinglingers Hofstaat des Großmoguls, das Goldene Kaffeezeug, der Kirschkern mit 186 Angesichtern, die große Elfenbeinfregatte und phantasievolle Perlfiguren in einer weltweit einzigartigen Ausstellung präsentiert.

Zum Stadtjubiläum 2006 wird auch das historische Schatzkammermuseum August des Starken in den Gewölben im Erdgeschoss des Westflügels eröffnet. In den historischen Räumen stehen die kostbaren Kunstwerke nicht in Vitrinen, sondern frei auf Konsolen von Schauwänden und auf Prunktischen. Die Besucher können die Pracht der Schatzkammer als barockes Gesamtkunstwerk in seinem schönsten Glanz und hautnah erleben.

Unberührt stehen die struppigen Pinsel in ihren Steintöpfen auf dem hölzernen Arbeitstisch im einstigen Atelier des Künstlers Josef Hegenbarth (18841962). Die Tinte in den kleinen Glasfässchen ist längst eingetrocknet, ebenso wie die Farbe in den Tuben. Die Atmosphäre aber mutet noch immer so an, als wäre Hegenbarth nur für seinen täglichen Spaziergang am Elbhang verschwunden und würde in jedem Moment in sein Haus auf der Calberlastraße in Dresden-Loschwitz zurückkehren, um sich dort sogleich wieder dem Zeichnen und Malen zu widmen.

Von der Sächsischen Regierung am 16. September 1876 gegründet, sollte das Kunstgewerbemuseum Dresden als Vorbildersammlung für die seit 1875 bestehende Kunstgewerbeschule dienen und wurde daher auch in räumlicher Nähe - im Erdgeschoss des Gebäudes am Antonplatz - untergebracht. Später entschied man sich für den Neubau eines Gebäudeensembles in der heutigen Güntzstraße, der von 1901 bis 1911 realisiert wurde. Am 8. Dezember 1907 wurde das Königliche Kunstgewerbemuseum eröffnet und war damit nach der Semperschen Galerie der erste Museumsneubau in Dresden. Die Räume des Museums waren auf den Bestand hin konzipiert und ermöglichten damit die Verknüpfung zweier didaktischer Vermittlungsansätze: die Darstellung einzelner Materialien und Techniken in ihrer je eigenen Geschichte einerseits und die Zusammenschau der kunsthandwerklichen Produktion in Stilräumen andererseits. Zudem wurde der öffentliche Teil der Sammlung an moderne Konzepte der Kunstgewerbemuseen in Hamburg, Berlin, Wien etc. angepasst. Ausweich- oder Depoträume waren nicht vorgesehen, da fast 100% des Bestandes ausgestellt werden konnten.

1914 wurde die bis dahin noch gemeinsame Direktion von Schule und Museum getrennt und das Kunstgewerbemuseum stand von nun an unter eigener Leitung. Die Zusammenarbeit mit der seit 1921 in "Akademie für Kunstgewerbe" umbenannten Ausbildungsstätte wurde jedoch auch weiterhin beibehalten. Nach Auflösung dieser Schule 1947 wurde das Kunstgewerbemuseum in die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden integriert.

Seit 1963 befindet sich die Sammlung im Wasser- und Bergpalais des Schlosses Pillnitz. Die älteren Sammlungsschwerpunkte Textilien, Keramik, Schmiede-, Tischler- sowie Edelmetallarbeiten gehen bereits auf die Museumsgründung zurück. Seit 1945 kam der Schwerpunkt höfische Kunst hinzu. Heute wird auch der Sammlungsbestand an DDR-Design gepflegt. Um wichtige Objekte zeitgenössischer, internationaler Designer wurde das Museum in den letzten Jahren bereichert.

Das Kupferstich-Kabinett wurde 1720 als eigenständiges Museum gegründet, hervorgegangen aus der kurfürstlichen Kunstkammer. Es ist damit die älteste graphische Sammlung in Deutschland und zugleich die zweitälteste der Welt nach Paris.

Eine erste Glanzzeit erlebte die Sammlung unter ihrem Direktor Carl Heinrich von Heineken, der von 1746 bis 1763 das Museum leitete und innerhalb eines Jahres die Sammlung um das Dreifache auf ca. 130.000 Blatt anwachsen ließ. Dagegen brachte das 20. Jahrhundert bedauerliche Verluste. 1937 verlor die Sammlung durch die Aktion "Entartete Kunst" der Nationalsozialisten 381 Werke, darunter Meisterwerke von Dix, Grosz, Kirchner oder Schmidt-Rottluff. 1942 musste die Sammlung schließlich nach Schloss Weesenstein ausgelagert werden und blieb somit von weiteren Verlusten durch Zerstörung weitgehend verschont. Dafür gingen allerdings in den Nachkriegswirren beträchtliche Teile der Sammlung verloren. Es fehlen seit der Rückführung des Hauptbestandes aus der Sowjetunion 1958 noch rund 50.000 Zeichnungen und circa 21.000 graphische Blätter, etwa 650 Mappenwerke mit mehreren zehntausend Werken und die gesamte Bibliothek.

Nach dem Krieg bezog das Kupferstich-Kabinett 1947 provisorisch die ehemaligen Räume des Kunstgewerbemuseums in der Güntzstrasse. Seit April 2004 präsentiert sich das Kupferstich-Kabinett im Dresdener Residenzschloss, dem Ort wo das Museum vor 450 Jahren gegründet wurde.

Es sind ständig wechselnde Sonderausstellungen zu sehen.

Auf drei Etagen können kunstvoll bemalte Bauernmöbel, phantasiereich gestaltete Gegenstände des häuslichen Lebens wie Töpfer- und Korbmacherwaren, Blaudrucke und Geschirr aus Zinn und Keramik besichtigt werden. Traditionelle sächsische und sorbische Trachten finden sich neben charakteristischen Spitzen- und Klöppelarbeiten der Region sowie bergmännischer Volkskunst. Die reiche Auswahl an erzgebirgischen Schnitzereien, Spielzeug und Weihnachtsschmuck stellt für die Besucher stets einen besonderen Reiz dar.

Eine weitere Attraktion des Museums sind die regelmäßigen Oster- und Weihnachtsausstellungen. Dem Besucher erschließen sich in einer stimmungsvollen Atmosphäre sächsische Volksbräuche und Festtraditionen, die anlässlich der Feiertage vorgestellt werden.

Seit 1. Mai 2005 präsentiert auch die Puppentheatersammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ihre Ausstellungen im Jägerhof. Mit über 50.000 Einzelstücken aus Deutschland, zahlreichen europäischen Ländern und Asien zählt sie zu den bedeutendsten und größten ihrer Art in der Welt. Sie zeichnet sich besonders durch ihre alten sächsischen Bestände aus, die bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts zurückreichen. Darüber hinaus bewahrt sie Figuren und Theaterzubehör aus ganz Deutschland, vielen europäischen Ländern und Asien. Sammlungsschwerpunkte sind das traditionelle Wandmarionettentheater in Sachsen, Handpuppentheater in Deutschland vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart und das Schattentheater. Zudem zeigt das Museum die Entwicklung des künstlerischen Puppenspiels im 20. Jahrhundert - von den Bühnen der Jugendbewegung bis zu den staatlichen Theatern der DDR.

Seit 2005 ist das Museum um eine Attraktion reicher. Die Puppentheatersammlung, eine der größten und bedeutendsten Sammlungen weltweit, zeigt im Obergeschoss ihre poetische, dramatische, zauberhafte und komische Welt des historischen Puppentheaters.

1727 veranlasste August der Starke den Umbau des Japanischen Palais zu einem Porzellanschloss, dessen Einrichtung bis zum Tode des Königs 1733 noch nicht vollendet war. Die Sammlung wurde 1734 durch König August III. fortgesetzt. Ende des 18. Jahrhunderts wurden die Sammlungsgegenstände in das Souterraingeschoss des Palais gebracht.

1876 zog dann die Sammlung in die ehemalige königliche Gemäldegalerie im Johanneum um. Eine große Bereicherung stellte 1890 der Ankauf der Meißener Porzellansammlung des Dresdner Arztes Carl Spitzner dar. Durch den Verkauf von Beständen der ehemals königlichen Sammlung wurde Ming-Porzellan und chinesische Frühkeramik erworben.

Im zweiten Weltkrieg wurde das Porzellan ausgelagert, so dass der überwiegende Teil des Bestandes bei der Zerstörung Dresdens 1945 glücklicherweise unbeschadet blieb. Es wurde von der Roten Armee in die Sowjetunion abtransportiert und kehrte 1958 nach Dresden zurück. Seit 1962 hat das Museum seinen Platz im Zwinger.

In den letzten Jahren tendierte man zu einer Rückführung der Sammlung auf die Intentionen Augusts des Starken, das heißt Meißener und ostasiatisches Porzellan gleichgewichtig einander gegenüber zu stellen. Dies hatte eine Beschränkung der Konzeption, der Ausstellungen, der Ankäufe und der Forschungen auf das 17. und 18. Jahrhundert zur Folge. 1998 erfuhr die Sammlung eine Restaurierung und Neukonzeption der Langgalerie und zwischen 2000-2002 wurden die übrigen Sammlungsteile des Zwingers, bis auf die nördliche Bogengalerie, restauriert. Die heutige Präsentation im Zwinger erreicht durch nachempfundene historische Wandarrangements eine glanzvolle Aufstellung der Einzelstücke.

Die Dresdner Rüstkammer wurde als herzoglich-sächsische Harnischkammer in Dresden, wo Georg der Bärtige (Regierungszeit 1500-1539) seine Residenz einrichtete, gegründet. Mit ihrer frühen Inventarisierung und festgelegten Ordnung sowie der technischen Perfektion, der künstlerischen Meisterschaft und dem vielfach ausgesprochen preziösen Charakter der Waffen ist die Rüstkammer die älteste noch bestehende Kunstsammlung Dresdens. Sie vereint Werke von Waffenschmieden, Künstlern und Kunsthandwerkern aus ganz Europa und dem Orient. Mit zahlreichen Werken einheimischer Meister bezeugt sie den kulturellen Aufschwung Dresdens infolge seiner Erhebung zur kurfürstlichen Residenz im Jahre 1547.

Im 2. Weltkrieg waren die Bestände des Historischen Museums und der Gewehrgalerie hauptsächlich auf der Festung Königstein ausgelagert. 1945 wurden sie von der Trophäenorganisation der Sowjetarmee nach St. Petersburg gebracht, 1958 zurückgegeben. Die Verluste im 2. Weltkrieg umfassten ca. 400 Werke, wovon ein Teil inzwischen wiedererlangt werden konnte. Das Museum wurde 1959 in beschränktem Umfang im Ostflügel des Semperbaus wiedereröffnet. Ein großer Teil des Sammlungsbestandes musste im Depot verbleiben. Nach der Rekonstruktion des Semperbaus 1989-1992 erhielt des Museum anlässlich der Einweihung der neu konzipierten Ausstellung seinen ursprünglichen Namen - Rüstkammer - zurück.

In der ständigen Ausstellung der Rüstkammer im Semperbau werden ca. 1300 Werke gezeigt. Höhepunkte sind unter anderem die Kurschwerter, die goldenen Rapier- und Dolch-Garnituren von Pery Juan Pockh, der Herkules-Harnisch von Eliseus Libaerts oder die Turnier- und Knabenharnische von Anton Peffenhauser. Die Kutschen der Rüstkammer sind im Schloss Augustusburg ausgestellt. Im Zuge der Etablierung des Dresdner Schlosses als Residenzschloss der Kunst und Wissenschaft, soll auch die Rüstkammer an ihren ursprünglichen Ort zurückkehren. 2008 soll sie in das zweite Obergeschoss des Residenzschlosses umziehen.

Ihr größter und bedeutendster Sammlungsbereich ist heute die weltbekannte Antikensammlung, mit Skulpturen, Vasen, Bronzen, Terrakotten, Mosaiken und anderen Kunstgattungen. Sie umfasst eine ägyptische Abteilung, die erstrangigen assyrischen Palastreliefs, die große griechisch- römische Abteilung und bedeutende etruskische Bronzen und Terrakotten. Weitere Schwerpunkte sind Bronzen und Marmorskulpturen aus Renaissance und Barock, eine kleine Gruppe klassizistischer Skulpturen, die Plastiken Rodins und seiner Zeitgenossen, Skulptur der klassischen Moderne, darunter besonders von Wilhelm Lehmbruck, und Plastik in der DDR.

Der Ursprung des Museums geht auf die 1560 gegründete Kunstkammer zurück. Aus ihr stammen einige der kostbarsten Kleinbronzen der Sammlung, darunter Antonio Filaretes Nachbildung des "Reiterstandbildes des Kaisers Marc Aurel" (um 1440). Die eigentliche Gründung der "Sammlung der antiken und modernen Skulpturen" vollzog August der Starke (1696-1733), der parallel mit der Errichtung des Zwingers Dresden zu einer Metropole barocker Architektur und Skulptur machte.

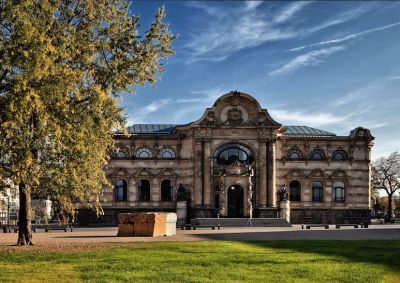

Nach vierjähriger Bauzeit war im Jahre 1889 der Umbau des Renaissance-Zeughauses an der Brühlschen Terrasse als Archivgebäude und als Museum für Plastik abgeschlossen, und die Antikensammlung konnte aus dem Japanischen Palais in das neue Museumsgebäude »Albertinum« übersiedeln. Der damalige Museumsdirektor Georg Treu (1843-1921) setzte die Tradition der Gegenüberstellung der Antiken mit zeitgenössischen Werken fort. So erwarb die Skulpturensammlung als erstes deutsches Museum zahlreiche Werke von Auguste Rodin und Constantin Meunier. Ein von Treu besonders ausgebauter Sammlungsschwerpunkt ist auch derjenige farbiger Plastiken der Antike und moderne, u.a. von Max Klinger.

Obwohl das Albertinum im Februar 1945 teilweise zerstört wurde, haben die Bestände mit Ausnahme von Großgipsen den Zweiten Weltkrieg ohne nennenswerte Verluste überstanden. Die Originale gelangten nahezu vollständig in die Sowjetunion und kamen erst 1958 nach Dresden zurück. In den folgenden Jahrzehnten teilte sich die Skulpturensammlung das Albertinum mit anderen Museen, wie dem Grünen Gewölbe, dem Münzkabinett, der Galerie Neue Meister, sowie mit zentralen Wechselausstellungsflächen, und zentralen Depot- und Verwaltungsräumen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Zukünftig soll die Skulpturensammlung wieder mehr Platz erhalten und einen noch größeren Teil ihrer Schätze den Besuchern präsentieren können, in einem neuen gemeinsamen Konzept mit der Galerie Neue Meister. Das Neue Albertinum wird sich so zu einem einzigartigen, modernen Haus der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden entwickeln, in dem den Dialogen zwischen alter und neuer Kunst eine Schlüsselfunktion zukommt.

Die ständige Ausstellung des städtischen Kunstmuseums zeigt einen Streifzug durch die Dresdner Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts, u. a. mit Werken von Otto Mueller, Otto Dix, Curt Querner und Hermann Glöckner. In einem sich anschließenden Projektraum werden ausgewählte Einzelpositionen vorgestellt. Außerdem erwarten jährlich drei thematische Sonderausstellungen mit dem Schwerpunkt der Kunst in Dresden Ihren Besuch. Die städtische Kunstsammlung umfasst rund 1.900 Gemälde, 800 plastische Arbeiten und 20.000 Arbeiten auf Papier. Die frühesten Werke stammen aus dem 16. Jahrhundert, der Schwerpunkt liegt jedoch im 19. und 20. Jahrhundert sowie in der Gegenwartskunst.

Düsseldorf

Unter der Düsseldorfer Rheinuferpromenade liegt Düsseldorfs jüngster Raum für zeitgenössische Kunst. Als Restraum beim Ausbau des Rheinufertunnels entstanden, gibt es mit KIT seit 2007 einen Ausstellungsraum, der mit seiner außergewöhnlichen Architektur hohe Anforderungen an die ausstellenden Künstler stellt. Die Krümmungen des Raums erinnern an einen Schiffbauch und beeinflussen die Wahrnehmung von Kunstwerk und Betrachter. Es ist diese spezielle Atmosphäre, die den Ausstellungsraum interessant für die Präsentation von Werken junger internationaler Künstlerinnen und Künstlern macht. Neue Positionen aus Malerei, Skulptur, Fotografie, Video und Performance, die sich nicht vor der eigenen Dynamik des Raumes scheuen, kommen hier auf besondere Weise zur Geltung. Vier bis sechs Wechselausstellungen werden im Jahr realisiert. Ein Schwerpunkt ist dabei stets der internationale Austausch zwischen jungen zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern.

Weitling realisierte in der Tradition Arne Jacobsens einen noblen und zurückhaltenden Bau mit zeittypischen architektonischen Details, der der herausragenden Qualität der Kunstwerke den Vortritt lässt. Im Jahr 2008 wurde der Grundstein für den Erweiterungsbau gelegt, der in der architektonischen Formsprache nahtlos an den Altbau anknüpft. Zusätzliche 2.000 m² in zwei stützenfreien Ausstellungshallen erweitern die gesamte Ausstellungsfläche auf mehr als 5.000 m² und ergänzen den zur Wiedereröffnung im Juli 2010 grundsanierten Bestandsbau auf ausstellungstechnisch hohem Niveau.

Düren

Gemeinsam mit dem Papiermuseum Düren sieht sich das Traditionshaus dem aktuellen ästhetischen Diskurs verpflichtet und bildet in einem dualen Museumskonzept eine global ausgerichtete Plattform für die Kunst der Gegenwart und die Kulturgeschichte des Papiers mit interdisziplinären Ausstellungen. In diesem Sinne verlängert es die kulturelle Achse zu Belgien und den Niederlanden.

Das Leopold-Hoesch-Museum versteht sich als offener Ort des Austauschs, der ständiger Wandlung ausgesetzt ist, zeitgenössische Tendenzen in seine Entwicklung integriert und, wie die Kunst selbst, immer im Fluss der Veränderung bleibt.

Duisburg