18 Treffer

Kaiserslautern

Karlsruhe

In wechselnden Ausstellungen wird das Medienmuseum konsequent weiterentwickelt. Die Mediathek hält für die Öffentlichkeit eine umfangreiche und spezialisierte Sammlung von CDs, Videotapes und Kunstbüchern bereit. Das Institut für Bildmedien und das Institut für Musik und Akustik sind Forschungs- und Entwicklungsinstitute, die Gastkünstlern aus aller Welt ein ideales Produktionsumfeld bieten, um neueste Technologien zu erproben. Dabei entstehen eindrucksvolle multimediale Kunstwerke mit experimentellem Charakter. Einige dieser Werke sind in den ZKM-Museen zu sehen. Im Medientheater werden regelmäßig Produktionen des Hauses gezeigt. Ende 1999 eröffnete das ZKM | Museum für Neue Kunst in den renovierten ersten beiden Lichthöfen des ZKM-Gebäudes, das eng mit bedeutenden privaten Sammlungen aus BadenWürttemberg sowie international renommierten Kunstsammlungen zusammenarbeitet. Mit über 14.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche gibt es damit in Karlsruhe eines der größten Zentren der Gegenwartskunst in Europa.

Das ZKM wurde 1989 als Stiftung öffentlichen Rechts von der Stadt Karlsruhe und dem Land Baden-Württemberg gegründet. Seit 1997 ist das ZKM in einer ehemaligen denkmalgeschützten Fabrik untergebracht. Der über 300 Meter lange historische Industriebau gliedert sich in zehn Lichthöfe und beherbergt außer dem ZKM noch die Städtische Galerie und die Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG), die eng mit dem ZKM kooperiert.

Kassel

Zur Sammlung gehören europäische Gemälde der Spätgotik, der Renaissance, des Barock und des Klassizismus. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die holländische und flämische Malerei des 17. Jahrhunderts.

Die Ursprünge der Gemäldegalerie Alte Meister reichen zurück bis in das Jahr 1509, als Anna von Mecklenburg, Witwe von Landgraf Wilhelm II., Lucas Cranach d. Ä. mit einem kleinen Flügelaltar zum Gedächtnis an ihren verstorbenen Gemahl beauftragte. Die Periode der intensivsten Sammeltätigkeit war zwischen 1748 und 1756, als Landgraf Wilhelm VIII. ca. 800 Gemälde in Holland, Paris, Brüssel, Antwerpen, Venedig und in Deutschland durch seine Diplomaten und Kunstagenten ankaufen ließ. 1749-51 wurde für die Sammlung eine Galerie hinter das Palais des Landgrafen zwischen Auehang und Frankfurter Straße gebaut. 1877 zogen die Gemälde in das neu errichtete Gebäude der heutigen Neuen Galerie an der Schönen Aussicht um, wo sie bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs blieben. Die meisten Gemälde lagerten zwischen 1939 und 1945 im Reichsbahnbunker. Seit 1976 sind sie in den Etagen 1 bis 3 des Schlosses Wilhelmshöhe ausgestellt.

Die Graphische Sammlung geht in Anfängen auf das 17.Jahrhundert zurück. Unter den zahlreichen Graphiken befinden sich Werke von Albrecht Dürer, Hendrick Goltzius oder Jaques Callot. Weitere Schwerpunkte sind Architekturzeichnungen sowie die Lehrer und Schüler der 1777 gegründeten Akademie. Außerdem werden seit den 60er Jahren Werke der Moderne gesammelt und systematisch ergänzt. Kleine Ausstellungen im Lesesaal der Kunstbibliothek zeigen Werke aus den Beständen.

Kiel

Kleve

Zwei Sammlungsbereiche sind hervorzuheben: Da ist zunächst der umfangreiche Bestand an Werken des bedeutenden rheinischen Bildhauers, Malers und Graphikers Ewald Mataré (1887-1965). Das Museum Kurhaus verwaltete den Nachlaß dieses Vertreters der Klassischen Moderne in Deutschland und wird ihn in immer neuen Zusammenstellungen präsentieren und dokumentieren.

Gesondert erwähnt werden muß auch die Sammlung Ackermanns, die in wechselnden Abschnitten als Dauerleihgabe im Museum Kurhaus gezeigt wird. Sie enthält teils raumgreifende Arbeiten und sogar ganze Werkgruppen von internationalen Künstlern der Gegenwart. Wichtige Schwerpunkte sind die Kunst der Düsseldorfer Szene, die italienische Arte Povera und die Photographie. Zur Sammlung gehören u.A. Arbeiten von Christian Boltanski, Katharina Fritsch, Jannis Kounellis, Mario Merz, Reinhard Mucha, Claes Oldenburg, Guiseppe Penone, Sigmar Polke und Jeff Wall.

Nicht nur zum Kunstgenuß, auch zu Gaumenfreuden lädt das Museum Kurhaus ein: Im Café Moritz auf der Dachterrasse kann man Kaffee und Kuchen oder bei einem kleinen Imbiß den Ausblick auf die historischen Parks genießen.

Köln

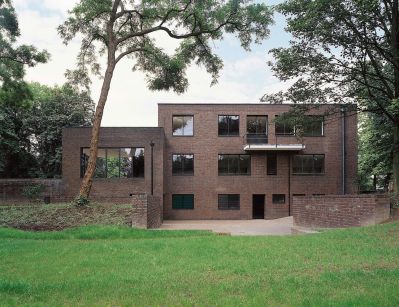

Das 1909 als erstes seiner Art in Deutschland gegründete Museum für Ostasiatische Kunst ging aus der Privatsammlung des Ehepaars Adolf und Frieda Fischer hervor. Zwischen 1909 und 1912 konnten sie die Sammlung auf mehreren Ostasienreisen wesentlich erweitern. Im Jahre 1913 wurden die einzigartigen Bestände in dem am Hansaring erbauten Museum für Ostasiatische Kunst der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dieser Bau fiel dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer. 1977 eröffnete die Stadt Köln am Aachener Weiher ein neues Museum für Ostasiatische Kunst. Der nach Entwürfen des renommierten japanischen Architekten Kunio Maekawa (1905-1986) errichtete Bau fügt sich harmonsich in die durch lockere Baumgruppen und hügelige Wiesen gestalteten Landschaft. Durch bedeutende Stiftungen und Ankäufe, namentlich der Sammlung Hans Jürgen von Lochow, der Sammlung Hans Wilhelm Siegel und der Sammlung Kurt Brasch wuchsen die Bestände so beträchtlich, dass eine Erweiterung des Museums notwendig wurde.

Der 1995 eröffnete neue Ausstellungsflügel legt sich um den von Masayuki Nagare gestalteten japanischen Innengarten und vermittelt dem Besucher einen Eindruck von japanischem Landschafts- und Raumempfinden. Während in den ursprünglichen, mit Kunstlicht beleuchteten Räumen Malerei und Skulptur sowie japanische Stellschirmmalerei und Farbholzschnitte gezeigt werden, dienen die neuen, von Tageslicht durchfluteten Galerien der Präsentation von Bronze, Jade, Keramik, Porzellan, Lack und Cloisonné sowie klassischen chinesischen Möbeln, die eine lebendige Anschauung ostasiatischer Lebenskultur vermitteln. Die Sammlungen umfassen alle Bereiche der Kunst aus China, Korea und Japan.

Die umfangreiche Sammlung des Museums für Angewandte Kunst wird in einer ständigen Ausstellung und in Wechselausstellungen präsentiert. Besondere Sammlungsschwerpunkte sind dabei Steinzeug und Fayence aus dem Rheingebiet, Porzellan, Glas des Jugenstils und Schmuck vom 18.Jahrhundert bis heute. Ergänzt wird mit Design des 20.Jahrhundert und einer Plakatsammlung.

Das Römisch-Germanische Museum zeigt in seinen Ausstellungen Werke zur europäischen und rheinischen Urgeschichte. Weitere Ausstellungsschwerpunkte sind römische Kunst- und Kulturgeschichte, Schmuck der Antike und Funde aus Köln und dem Rheinland.

Koblenz

Kochel am See

Durch Umbau und Erweiterung von 2007 bis zur Neueröffnung im Juni 2008 entstand neben der ehemaligen Villa ein neuer Museumsbau mit einer Ausstellungsfläche von über 700 Quadratmetern. Das neue Museum enthält über die alten Bestände hinaus die bedeutende Sammlung der Stiftung Etta und Otto Stangl. Im Kernbestand der neuen Sammlung, die auf den Wuppertaler Sammler und Mäzen Rudolf Ibach zurückgeht, ist neben der Kunst des «Blauen Reiter» mit besonderem Schwerpunkt auf Franz Marc der «Brücke»-Expressionismus mit wichtigen Werken vertreten. Hinzu kommen herausragende Arbeiten Paul Klees sowie bedeutende Gemälde der Vertreter von «ZEN 49», der Gruppe abstrakter Maler, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg in der Galerie Stangl in München zusammenfand.

Auch im neuen Museum steht Franz Marc im Zentrum. Seine Werke werden im Dialog mit denen seiner Zeitgenossen und Künstlerfreunden präsentiert.

Krefeld